Gli Argonauti in Calabria secondo Omero e Apollonio

Di Vincenzo Nadile

Dopo molti anni di lavoro di ricerca sui megaliti di Nardodipace, finalmente credo sia arrivato il momento di rispondere alle tesi degli geologi o altri esperti più o meno di settore, i quali negano l’antropicità delle strutture megalitiche, e quindi l’esistenza di una civiltà megalitica in Calabria, nonostante uno di questi siti, il meno noto, quello di Santotodaro, sia riconosciuto come tale da una relazione del soprintendente di zona come sito prettamente antropico e risalente al duemila a.C., sin dal 2017. Siti megalitici con strutture le cui forme raccontano di un passato mitologico, la cui genesi sembra trovarsi in terre molto lontane, verso oriente, e che noi troviamo stratificata nell’epopea dei greci, arrivata fino a noi con la narrazione letteraria del racconto, il mithos, e altro. Durante la ricerca di questi ultimi anni, più o meno, mi sono accorto che le figure dei siti in questione erano in parte spiegabili con un ragionamento che metteva al centro l’orfismo nelle sue due forme essenziali: quello dionisiaco tellurico e quello pitagorico riformato, le cui radici sembrano affondare nella tradizione più antica del culto dei morti e degli antenati, di matrice neolitica, come sostiene Bachofen, ma anche Neumann. Questo avviene con siti di età storica e prettamente artificiali come a Zungrie-Papaionti (vibonese) e a Castiglione di Paludi, non lontano da Rossano. Aspetti terminali di un processo che affonda le sue radici nella Preistoria della Calabria, e che nulla hanno a che fare con le ricostruzioni esistenti, se si dà voce alle forme di quei siti, o di quelli preistorici di Roghudi, di Melito Portosalvo, della Sila e dell’alto Tirreno cosentino, ma soprattutto delle Serre vibonesi e di Nardodipace in particolare. Per esempio, il sito di Ladi di Nardodipace non è vero quello che sostengono i geologi, perché non è un agglomerato litico il cui termine tecnico sarebbe Tor, ma una struttura megalitica interamente costruita come appare ad una ricerca dei particolari e non solo dei siti, per risponde a varie esigenze di quella o quelle popolazioni, soprattutto di carattere cultuali e religiose. Le sue forme sono spiegabili, se si conosce la mitologia greca, attraverso i miti della Grecia antica, perché essa ha conservato più di qualsiasi altro nella propria memoria, le vicende storiche di quelle etnie, successivamente all’evento o fase storica, codificate poi nella memoria collettiva come fatti in cui erano implicati gli dei e quindi degni di essere ricordate per le generazioni future, cristallizzando e stratificando nella memoria sociale quegli stessi eventi come intervento degli dei. Molti di questi aspetti li troviamo nelle strutture megalitiche di Nardodipace, le quali hanno a che fare proprio con quel pensiero teologico e mitologico insieme, e tra i tanti sicuramente troviamo il racconto della nave mistica Argo, la nave in cui Giasone è l’Argonauta(l’Archetipo) secondo la tradizione, ben raffigurata in quelle pietre, addirittura con le situazioni impreviste che quella stessa nave dovette affrontare. Nel sito di Ladi si parla in termini metaforici della vicenda di quel veliero, raffigurandolo in cielo, all’interno di un contesto sacrale e astronomico, la quale disegna la cosmogonia di popoli del Mediterraneo orientale, i quali, chiaramente hanno a che fare con altre genti del Mar Nero in particolare, di matrice indoeuropea, e che impose alle popolazioni locali occidentali i propri dei, ma venendone anche contaminati dagli sconfitti; aspetti che troviamo in quella narrazione litica e delle forme che sono raffigurate, e che le moderne scienze archeologiche e antropologiche non vedono e non sanno definire. E’ proprio dalle vere sculture neolitiche dei siti megalitici di Nardodipace che sono partito, dopo aver compreso la valenza storica di quella “linguistica” teologica e iniziatica, per approdare all’argomento di quest’articolo, non più però, basandomi sulle forme delle sculture megalitiche, ma sulla tradizione letteraria, ricorrendo al più grande poema che il genio umano abbia mai concepito nel suo percorso evolutivo, l’Odissea. Furono però le Argonautiche di Apollonio Rodio nel narrare del viaggio di Giasone sulla nave Argo, passante per il mare inospitale delle Rupi erranti, vicino all’antro di Scilla, perché al ritorno della conquista del vello d’oro, ad indicarmi la via della valle delle Grandi Pietre, e il XII capitolo dell’Odissea a confermare che il superamento del mare inospitale non era il Mar Nero, ma quello della Calabria meridionale. I testi sono quelli. Quel viaggio, visivamente è osservabile anche nella struttura megalitica di Ladi. Strano ma vero! Comunque è documentabile fotograficamente che le pietre di Nardodipace parlino proprio di quel viaggio, il primo sul piano della rappresentazione intuitiva con le sculture raffiguranti la nave e altro, mentre i poemi di Omero e Apollonio dicano di questo viaggio e della collocazione delle Rupi erranti in Calabria, che la nave dovette superare, seppur con l’aiuto degli dei, evitando di passare davanti alle grotte di Scilla e Cariddi. Questo ci raccontano sia Omero che Apollonio, nell’Odissea il primo e nelle Argonautiche il secondo. Di questo viaggio ci parlano i poemi, forse il più pericoloso della storia, ma anche il più mistico e introspettivo che l’umanità abbia mai compiuto su sé stessa. Fu durante la mia rilettura periodica di quest’ultimo libro che mi accorsi, leggendo il passo in cui Era chiede a Teti dicendo: “…io sono in grado di salvarli nel passaggio tra le rocce Erranti…, ma adesso la rotta è prevista accanto alla rupe gigantesca di Scilla e Cariddi”(Apollonio). La collocazione di queste rocce nel Mar Nero, secondo la critica letteraria, stride con quanto affermano sia Omero che Apollonio nei loro poemi, perché chiaramente parlano di Rupi erranti dopo la terribile e latrante Scilla nel mare Ausonio, non nel mare orientale, anch’esso detto mare inospitale, perché sede dell’isola di Leuke. Aspetto che troveremo anche in Calabria, alla foce dell’Allaro, in altre narrazioni mitiche. Omero poi è la più antica fonte arrivata fino a noi. Fu leggendo e rileggendo il IV libro di Apollonio che compresi, e per questo andai a rivedere e rileggere ancora il XII canto dell’Odissea, e confrontarlo con quanto sostenuto da Apollonio, trovando in essi l’idea comune delle Rupi erranti dopo le grotte di Scilla e Cariddi, come delle isole di pietra, enormi, di cui una a punta, lungo un passaggio stretto, ma che non era quello dello stretto di Messina o del mare della Sicilia. Fu proprio in quel passaggio in cui Omero racconta del viaggio della nave Argo fino nel Tirreno meridionale, tra le Rupi erranti, che non sono gli scogli lisci alla cui base c’è la grotta di Scilla, su cui i flutti della divina Anfitrite fluttuano; e neanche il mare aperto siciliano delle isole Eolie, ma qualcos’altro. Mi accorsi poi nel corso di quelle letture, comparando il passo omerico al libro IV di Apollonio, che mi si prospettava l’idea che quella narrazione collocava le Rupi erranti in un contesto fisico della Calabria, e che si trattava di una metafora, perché quelle rupi non erano isole in un mare di acqua reale, ma dei simboli di carattere misterico e iniziatico, comunque poste in un contesto orografico, che è quello aspromontano. A questa conferma letteraria, si aggiungeva la rappresentazione reale, scolpita in pietra sui megaliti di Nardodipace, di Argo, con alcune componenti della stessa nave e di alcuni suoi elementi pienamente inseriti nell’idea della costellazione della Nave nella sfera celeste.

Omero come Apollonio, parlano apertamente del mare Ausonio tirrenico dell’attuale Calabria. Il primo, dicendo della collocazione delle Rupi erranti o anche Simplegadi, e narra: “Rupi erranti” gli dei beati li chiamano. Qui neppure gli alati si salvano, non le colombe trepide che ambrosia a Zeus padre portano, ma sempre anche di quelle una la nuda coda – la colomba alla quale le rocce, chiudendosi afferrano e tagliano la stessa coda, come racconta Apollonio – ne afferra: un’altra il padre ne manda a compiere il numero. Mai scampò nave d’uomo che qui capitasse, ma tutto insieme carcasse di navi e corpi di uomini, l’onde del mare e la furia d’un fuoco mortale travolgono. Sola riuscì a passarvi una nave marina, quell’Argo che tutti cantano, tornando dal regno d’Eèta…”. E conclude dicendo che: “A metà dello Scoglio c’è una nuda spelonca, volta verso la notte, all’Erebo: e qui voi dovete drizzare la concava nave, splendido Odisseo. …La dentro Scilla vive, orrendamente latrando: la voce è quella di cagna neonata”. Rupi non distanti dal mostro marino di Scilla, quindi, proibite anche ad Odisseo, perché mortali, al quale viene suggerito di voltare la nave verso l’Erebo, verso occidente, nella direzione della grotta di Scilla, perché verso oriente si trovano le Rocce erranti o Simplegadi, le rocce fluttuanti sull’acqua che ondeggiano fino a scontrarsi l’una con l’altra, distruggendo le navi che tentano di passarci tra le loro “acque”, ma non solo, anche gli uccelli, come addirittura succede con le colombe di Zeus che portano l’ambrosia in cielo. Ma ad oriente della grotta di Scilla non c’è il mare, esso è poco più sotto, all’estrema punta appenninica della fisicità orografica della Calabria, e dietro la grotta di Scilla, c’è soltanto l’entroterra tirrenico che si congiunge con quello ionico dell’altra parte, al cui centro, più o meno si trova l’area delle grandi pietre della valle di pietra Kappa.

Omero vieta ad Odisseo, come vediamo, facendo parlare Circe, il passaggio tra le rocce, perché mortale, mentre Apollonio fa l’opposto e consiglia il passaggio tra le isole naviganti, vietando a Giasone di passare davanti alla grotta di Scilla, perché è da li che lui potrà tornare a casa. Infine, quest’ultimo fa dire a Fineo di utilizzare una colomba per capire se gli dei saranno con loro, aiutando il pennuto a sopravvivere al volo tra le isole fluttuanti, cosa che Eufemo fa, e quando si trovano con la nave in prossimità degli scogli, la lancia dalla prua, la quale, impaurita si dribbla tra gli ostacoli fino a quando, per un effetto di luce, sembra ai marinai che stia per schiantarsi tra le rocce, ed essere stritolata, ma un colpo d’ali improvviso la fa schizzare verso l’alto, lasciando però tra quelle pietre, la sua coda, mozzata dalla forza violenta degli scogli. Aspetto figurativo rappresentato sui megaliti di Nardodipace, che né archeologi e soprattutto geologi sanno definire e dibattere come elementi storici; ma l’aspetto più imbarazzante è che manchi l’antropologia con le sue diramazioni. Le previsioni di Finèo si erano avverate, e per questo in naviganti di Argo spingono remando forte, con uno sforzo sovrumano, al quale non erano estranei Era, Atena, Teti e le Nereidi. Fu così, leggendo e rileggendo il IV libro di Apollonio che vidi la metafora del passaggio tra gli “scogli” e mi venne in mente l’idea di confrontarlo col passo omerico di cui si parla sopra, nel quale Circe suggerisce a Odisseo quella che letteralmente “dev’esser la via: …io ti dirò le due rotte”. Da una parte, da questa parte scogli altissimi, sui quali s’infrangono i flutti di Anfitrite, che gli dei chiamano Rupi erranti o Sempligadi, e dall’altra, dice sempre Circe a Odisseo: “ A metà dello scoglio c’è una nuda spelonca, volta verso la notte, all’Erebo: e qui voi dovete drizzare la concava nave, splendido Odisseo. … da concava nave un uomo nel fiore delle forze con l’arco mirando la grotta cupa, non la potrebbe raggiungere. Là dentro Scilla vive, orrendamente latrando: la voce è quella di cagna neonata”. Le rotte possibili suggerite da Circe o la via da seguire per Odisseo tra queste è: o la via del passaggio tra le Rupi, o ancora passare davanti alla casa della figlia di Forco e Ceto, i mostri del mare profondo. Nonostante Scilla faccia una paura mortale perché è un mostro terrificante, Circe consiglia ad Odisseo di proseguire la sua navigazione nel costeggiare le terre di Ausonia per entrare nello Ionio mare. Lo stesso Omero ci racconta che il passaggio più sicuro per Odisseo non è quello di attraversare il canale delle Rocce o pietre erranti, ma seguire la costa e passare davanti alla grotta di Scilla, a costo della morte di molti marinai, perché nonostante tutto, qualcuno, forse lui, Odisseo, si sarebbe salvato(così come avvenne). Omero colloca quindi la grotta di Scilla e le Rupi erranti vicine, anzi, le seconde dopo la prima. Diversamente non ci sarebbe stato scampo per nessuno, com’è poi avvenuto durante il viaggio di ritorno in mare. Apollonio afferma il contrario, facendo dire a Era che la via più sicura non era quella dello stretto tra Scilla e Cariddi, ma del passaggio tra le Rupi erranti o isole dinamiche, nonostante il pericolo, perché dall’alto sorvegliavano Era ed Atena, e dal profondo del mare Teti e le Nereidi. Mentre Omero narra che nemmeno gli alati a volte si salvano, come le colombe di Zeus, tra quelle rocce che si muovono in continuazione, allargandosi e stringendosi al primo movimento dell’acqua o al soffio di vento nell’aria.

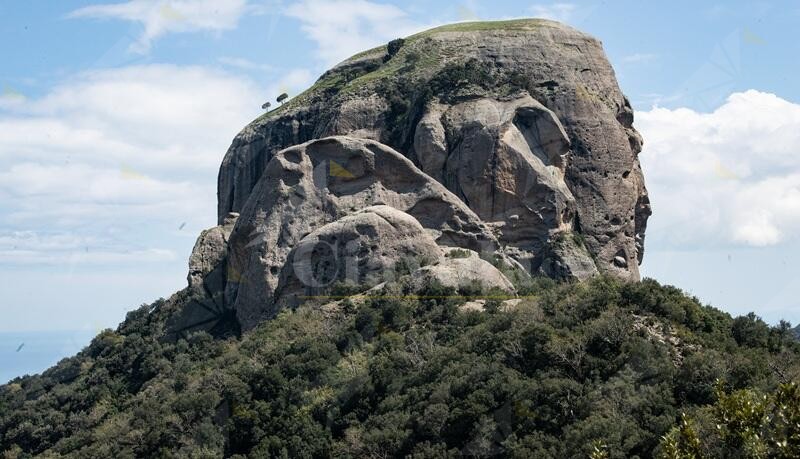

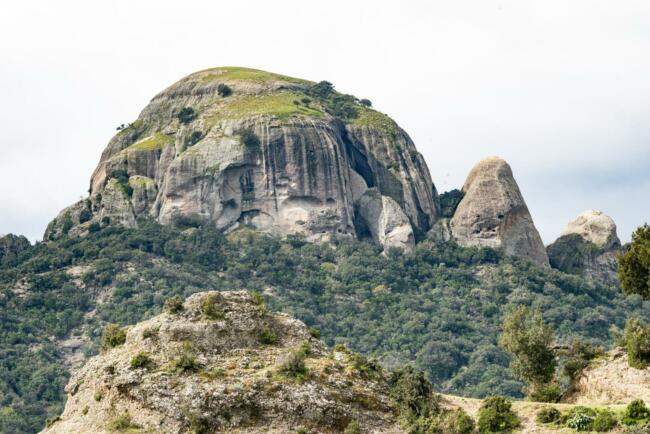

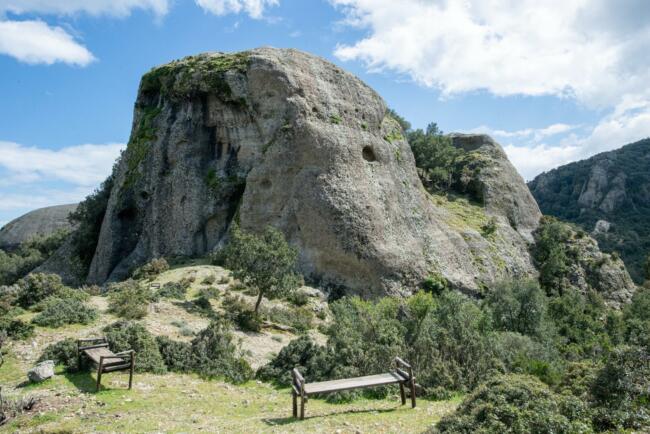

Nessuno si salva al tentativo di passare tra quelle rocce, né colombe né navi, tranne la colomba che precedette la nave Argo, alla quale le rocce mozzarono la coda, e a seguire la stessa nave. Difatti, continua a dire Circe ad Omero che solo una nave si salvo, ed era la nave Argo: “Sola riuscì a passarvi una nave marina, quell’Argo che tutti cantano, tornando dal regno d’Eèta: e quella pure il flutto contro le immani rocce scagliava ma Era la spinse oltre, perché l’era caro Giasone”. E poi parla degli scogli cozzanti, facendone una descrizione per certi aspetti fisica, dicendo che “uno l’ampio cielo raggiunge con la cima puntuta: e l’avviluppa una nube livida; e questa mai cede, mai lume sereno la sua vetta circonda, né autunno né estate”. Certamente, quello che descrive Circe non è un ambiente marino, ma piuttosto di alta montagna! Lei parla di una condizione geografica e ambientale che non è possibile trovare vicino a Scilla, ma sulle montagne della catena appenninica aspromontana come l’area di pietra Kappa. Lì, quando la nebbia è sospesa nell’aria, quelle pietre sembrano confondersi con il cielo, ed è come se toccassero il mondo degli dei, talmente appaiono alte. Ma per avere questa percezione, visitando pietra Kappa non c’è bisogno della nebbia a mezz’aria, basta stare nel pianoro sottostante il monolite e guardare in alto, oppure approssimarsi sul versante occidentale, dal punto in cui oggi si approcciano a salire per le escursioni. Un luogo le cui tracce di popolazioni preistoriche sono tantissime, dalle incisioni sulla roccia alle scorie di fusione che abbondantemente si trovano per terra, alla ceramica di impasto, più volte segnalata alla agli Enti di riferimento, ma mai avute risposte. La mia sensazione, guardando quell’enorme pietra a forma di testa gigante, dalla sua base, fu che Circe aveva ragione quando diceva a Odisseo che nessun mortale “potrebbe scalarlo, né in vetta salire, quand’anche i suoi piedi fossero venti e venti le mani: perché nuda è la roccia che par levigata”(Omero). Nessun mortale per Omero poteva scalare quelle pietre, e nessuna “nave” avrebbe potuto oltrepassare il luogo dove esse si muovevano, perché nessuno in passato si era mai salvato tranne una nave, la quale riuscì a passare: Argo, la nave di Giasone, “quella che tutti cantano”, dice Omero. La nave che partendo da Iolco era arrivata in Colchide, la terra sulle sponde orientali del Mar Nero, alla conquista del vello d’oro e poi avrebbe voluto fare ritorno nel porto di Pagase, in Tessaglia, da dove erano partiti per l’avventura. Ma Era aveva altre intenzioni, e mediante un presagio indicò una rotta che non era la via più breve per il ritorno; quando arrivarono davanti alla foce dell’Istro, (Danubbio) che non era quella della Grecia, ma di risalire il fiume fino alla Croazia, da un affluente, e da lì raggiungere l’Adriatico, portando la nave sulle spalle per riprendere poi la navigazione fino alle coste meridionali dello stesso Adriatico e poi tornare indietro fino alla foce del Po. Il grande fiume lo risalirono credendo che fosse l’Eridano, fino alla sua sorgente, e da lì passarono al Rodano, portandosi ancora una volta la nave sulle spalle, raggiungendo così il Reno, e da lì, ancora una volta scesero navigando e raggiunsero le coste liguri. Fu dopo tante peripezie che tornarono nuovamente nelle acque del Mediterraneo superiore, avendo come obiettivo quello inferiore, quello in cui avrebbero trovato il pericolo più grande del loro viaggio, dopo il mare delle Sirene, per arrivare successivamente davanti alla spelonca di Scilla, e poi entrare nello Ionio ed arrivare in quello greco della Tessaglia. Questo è quello che ci racconta Omero della nave Argo, passata tra le rupi erranti, ma che Circe sconsiglia a Odisseo di fare, perché se lo facesse non tornerebbe più a Itaca, mentre gli suggerisce di rischiare di passare davanti alla dimora di Scilla. Il punto della questione è proprio qui: Possiamo quindi dire che le Rupi erranti si trovino vicine a Scilla e per questo sarebbero in Calabria e non nel Mar Nero? Assodato che le Rupi erranti di cui stiamo parlando si trovassero (e si trovano in Calabria) dovremmo chiederci, visto che l’autore parla di isole, dove sarebbero queste isole, dato che la Calabria ha soltanto due piccole isole nell’alto Tirreno cosentino? E’ forse nel concetto di isola come luogo degli dei, come avviene con l’isola Bianca che troviamo la risposta? Credo di si. Se noi dovessimo parlare di isole intese come un entità fisica fatta di terra e pietra circondata dal mare, dovremmo guardare alle isole siciliane delle Eolie e poi proseguire la navigazione circumnavigando l’Isola, ma non è così, perché le isole della Sicilia non sono alte, e l’unica che ha una certa altezza e lo Stromboli, ma è un vulcano, e questo gli autori lo avrebbero messo in conto parlandoci di qualcos’altro, difatti non menzionano nulla di tutto ciò, perché parlano di due scogli: “ … poi i due scogli: uno l’ampio cielo raggiunge con la cima puntuta: e l’avviluppa una nube livida; e questa mai cede, mai lume sereno la sua vetta circonda, né autunno né estate”(Omero). Ma una delle rocce descritta da Omero, si trova proprio nella valle delle Grandi Pietre, e quando la nebbia si diffonde nella valle, la visone non è dissimile se vista dal basso, rispetto al racconto di Omero. L’unica cosa che sappiamo è che le Rupi erranti, per Omero non si trovavano né nello Stretto, tra Scilla e Cariddi, né nel mare di Sicilia, ma vicino alla casa di Scilla, appena dopo, se si segue il percorso omerico dello Stretto. Rispetto a questo quesito è più chiaro l’altro autore al quale facciamo riferimento, Apollonio con le sue Argonautiche. Egli, contrariamente ad Omero, ritiene che il passaggio più sicuro per i naviganti non è quello di dirigere la nave dinnanzi alle acque della grotta di Scilla, ma di prendere un’altra rotta, più sicura per loro, e fa dire alla moglie di Zeus nel suo dialogo con Teti, la regina del mare e figlia di Nereo, la più importante delle Nereidi: “…l’unico pericolo sono le rocce e la furia delle onde, che tu puoi vincere con l’aiuto delle tue sorelle. Non lasciare che per imperizia entrino nella bocca di Cariddi per essere tutti inghiottiti, né che passino troppo vicino all’antro raccapricciante di Scilla, la malefica Scilla Ausonia – la dea ctonia dimorante sulle coste dell’attuale Calabria – che la notturna Ecate, detta anche Crateide, partorì a Forco, poiché un solo scatto delle sue mostruose mascelle annienterebbe il fiore degli eroi. Tu dunque spingi la nave a quella strettissima via – qual è la strettissima via se non lo stretto canale dove si trovano le Rupi erranti? – che li preserverà dal disastro”. (Apollonio). Così disse, e Teti rispose: “Se davvero l’impeto del fuoco ardente e le rabbiose tempeste si placheranno, posso affermare con certezza che salverò la nave, nonostante le onde contrarie, purché spiri leggero il soffio di Zefiro.” Finiti i suggerimenti di Era,Teti lasciò la regina del cielo e degli uomini, e andò dalle sue sorelle, altre Nereidi, e raccontò quanto Era, la dea, le aveva suggerito di fare per salvare la nave Argo con a bordo Giasone e la ciurma di amici marinai, e le inviò nel mare Ausonio, dice Apollonio, il mare di Scilla, la figlia dei forcidi. Lo stesso autore afferma che la dea, rapida come un riflesso di luce o come un raggio che spunta all’orizzonte, solcò velocemente le acque marine, finché, da dove si trovava nel regno di suo padre Nereo, raggiunse le spiagge di Eea, la terra del re Eeta nel continente Tirrenico. Su quelle spiagge trovò Pelèo, suo marito, che aveva abbandonato da anni, scappando da casa dopo essere stata scoperta di notte che immergeva di nascosto Achille nelle fiamme, per renderlo immortale, e da allora non l’aveva più rivista. Si avvicinò a lui senza farsi vedere dagli altri e gli disse: “Ora non dovete più indugiare sulle coste tirreniche: all’alba sciogliete gli ormeggi della nave veloce, come vuole Era, che vi protegge. Per suo ordine sono accorse in massa le giovani Nereidi e salveranno la nave nel passaggio tra le rocce che chiamano Plancte: quella è la rotta per voi, stabilita dal destino”(Apollonio). Così i marinai salparono l’ancora e si allontanarono dal mondo delle Sirene, perché altri pericoli incombevano su quel tratto di mare, fino “alla liscia rupe di Scilla”, dove il rumore del fragore delle acque contro la rupe si mischiava ai rigurgiti e agli ululati di cagna appena nata, emessi dalla bestia a sei teste, la figlia di Ceto e dei mostri marini. Nel libro quarto delle Argonautiche, Apollonio afferma:“…poco oltre – cosa vuole dire Apollonio con poco oltre: ci sta dicendo che le Rocce erranti si trovavano sul mare calabrese dopo Scilla? – ruggivano, come leoni, le Plancte – altro nome delle Rupi erranti –, sotto le grandi onde, là dove poco prima usciva il fuoco dalla cima degli scogli – l’Etna che stava di fronte, perché la visuale del vulcano dall’Aspromonte è come se fosse nel cortile di casa – , alzandosi sulla roccia rovente, e il fumo oscurava i raggi del sole nell’aria caliginosa. Anche allora, malgrado fossero interrotti i lavori di Efesto, un caldo vapore si condensava sul mare. Lì accorsero in loro aiuto da ogni parte le giovani Nereidi, e Teti divina afferrò, postasi a poppa, la pala del timone per guidare la nave tra le Rocce erranti”. Ci dice ancora l’autore che la casa di Efesto era vicina al luogo di attraversamento da parte dei marinai, e che lui, Efesto, il re del regno del fuoco sotterraneo sotto la montagna dell’Etna, quando passò la nave Argo tra le Rocce erranti, lungo quella via che non era una rotta: “…ritto sulla cima della rupe scoscesa – guardava le Nereidisostenere la nave sospesa – appoggiando la spalla possente sul manico del martello; e la consorte di Zeus dall’alto del cielo luminoso le osservava in piedi stringendo Atena tra le braccia, tanto l’atterriva lo spettacolo”. L’autore ci sta forse dicendo che Efesto, dalla cima della sua montagna di fuoco, l’Etna, li osservava mentre attraversavano gli spazi tra le Rocce erranti sul versante calabrese? Credo voglia dire proprio questo. Superate le Rocce erranti e il canale stretto dove si trovavano, con l’aiuto di Teti che teneva la rotta e le sorelle che volteggiavano e tenevano sospesa la nave Argo, i naviganti arrivarono nel Mar Ionio, dove spirava lo Zefiro come aveva predetto Teti quando promise a Era di salvarli dalle rocce, che altrimenti li avrebbero stritolati, dicendole: “posso affermare con certezza che salverò la nave nonostante le onde contrarie, purché spiri leggero il soffio di vento Zefiro”. Parlare di vento Zefirio, il vento mite che spira da occidente in primavera, la stagione che nella costellazione è segnata dalla presenza dell’Ariete(animale legato ad Atena, nella rappresentazione zodiacale, perché corrispondente alla dea, sostengono Manilio nel suo Astronicom, e uno dei più grandi studiosi delle religioni, come F. Cumont nello Zodiaco), l’animale sacrificale la cui pelle d’oro cercavano gli argonauti, proprio nel punto in cui quel tratto di mare segna il mare Ionio e si lascia alle spalle lo stretto di quello della Calabria tirrenica, il tempestoso mare tirrenico, e ci rammenta che in quel luogo, la narrazione dice che sbarcarono i primi greci provenienti dalle “locridi”, quindi un luogo la cui presenza umana è accertata anche dal punto di vista archeologico della fase storica della colonizzazione greca, ma anche dei numerosissimi palmenti di natura megalitica e preistorica a sfondo cultuale, soprattutto a Bruzzano Zefirio, che molti hanno scambiato per tinozze in cui veniva pigiata l’uva per farne vino, senza nessun’altra funzione specifica. Hanno dimenticato che il vino e l’uva, prima di essere una bevanda alcolica semplicemente da bere perché piacevole è legata ai riti sciamanici dell’estesasi come la birra e il succo di tutta la frutta fermentata, perché procurava ebrezza e accompagnava l’anima dello sciamano stesso, nel mondo degli spiriti per parlare con gli dei e le anime degli antenati. Un luogo che era già abitato da antiche popolazioni locali, anch’essi provenienti dall’oriente, in età molto remote, e fortemente sottovalutato sul piano storico culturale della valenza orfica dionisiaca, come lo sono i palmenti di Caulonia in località Cucuzzara. Se noi diamo un’occhiata al toponimo Bruzzano, vediamo che la sua radice etimologica ha a che fare con tre termini di origine ignota, perché elementi di substrato linguistico in un contesto dove si parla ancora un greco pre-meceneo. Termini che hanno a che fare, comunque con il concetto di navigazione come bruxios(di tuono profondo e cupo che viene dalle profondità marine); oppure bryxh’(stridore di denti, mugolii e latrati, come quelli di Scilla nella grotta); o ancora brutòs(bevanda fermentata ricavata dall’orzo); e infine Bryas, la cui radice è simile alle altre parole e che si traduce con gufo reale, epiteto che veniva dato al Dioniso Ade, il re del regno sotterraneo e dei morti. Altro che luogo profumato in cui gli armeni(etnia la cui presenza non è mai stata certificata nella storia, se non come eredi della matrice indoeuropea, perché quel territorio era parte dell’Urhimat dei popoli patriarcali, dai quali deriviamo come cultura) avevano dato origine a quella comunità! Altro elemento che rafforza questo concetto è la rappresentazione della mezza colonna con su incisa una strana croce, che alcuni indicano come simbolo della croce o pavone, e appartenenti al periodo bizantino, ma che nulla hanno a che fare col quella storia, perché simboli preistorici, sia la mezza colonna(molto presente nella Locride, che la presunta croce che segna la costellazione del Cigno, come simbolo di Zeus, simbolo di luce celeste, come lo era sul piano simbolico e di patriarcalità nascente, quello del vello d’oro. Capo Zefirio, dunque venne considerato, secondo le versioni di Omero e Apollonio, l’estremità meridionale di quello stretto immaginario perché misterico, in cui la nave entrò nel mare Ionio. E mentre le figlie del Sole, Faetusa e Lampetia governavano le mandrie del padre, pungendole con un bastone di oricalco, la nave Argo immergeva la sua carena nel mare Ionio, avendo evitato lo Stretto e il passaggio davanti alle grotte di Scilla e Cariddi, ma anche il mare di Sicilia, dirigendosi verso l’isola di Drepane(l’attuale Corcira, dicono le fonti), il regno dei Feaci, per poi dirigersi verso la Tessaglia e la città dalla quale erano partiti, Iolco. Ma prima di lasciare il mare Ausonio della Calabria di oggi, visitarono un altro posto, e le tracce di quel passaggio iniziatico li troviamo ancora oggi in questa terra(disconosciuti dalla sua classe dirigente, tutta), in enormi strutture megalitiche, delle quali parlerò in un libro. Quell’attraversamento voluto da Era per evitare di farli passare davanti alla grotta di Scilla, dove sicuramente avrebbero trovato la morte, avvenne perché la moglie di Zeus chiese alla regina del mare Teti, di salvarli. Tutto, in Omero ed Apollonio, rispetto al passaggio tra le Rupi erranti, di Argo e dei suoi marinai lungo la costa di mare della punta della Calabria, sembra portarci fuori dalle due rotte possibili che i marinai avrebbero potuto fare: lo stretto di Messina e la circumnavigazione della Sicilia. Ma se queste narrazioni ci portano fuori dalle rotte del mare, mi chiedo: quale altro percorso avrebbero potuto seguire? Noi li vediamo arrivare nel Tirreno meridionale secondo le narrazioni, e poi le troviamo dove spira il soffio di Zefiro, due punti che se volessimo azzardare a ipotizzare, indicheremmo come l’area tra Scilla e Palmi, preferendo quest’ultima se dovessi scegliere; e dall’altra parte direi Capo Zefirio, o l’attuale Capo Bruzzano. Siccome in questo tratto di territorio calabrese non ci sono fiumi navigabili, potremmo anche pensare che come sia avvenuto per il passaggio tra l’Istro e l’Eridano, o tra l’Eridano e il Rodano, o ancora tra il Rodano e il Reno per le distanze che non avevano potuto navigare tra i due punti, e avevano risolto portando la barca a spalla, e come era successo anche nel deserto libico per 12 giorni e 12 notti, anche questa volta i naviganti della nave Argo abbiano portato la nave a spalla tra il Tirreno e lo Ionio.

Si dà il caso che il tracciato di quella diagonale passi per il territorio delle grandi pietre, compresa pietra Kappa, e che quelle pietre possano essere al centro di quel racconto, visto che entrambi gli autori parlano di pietre erranti dopo Scilla, e le pietre si trovano sulla fascia ionica lasciando il Tirreno e la grotta di Scilla, ma anche in corrispondenza di Capo Zefirio, il luogo dove spiravano lenti i venti da occidente, come pure il luogo di insediamento dei primi Locresi. Potrei dire che a mio avviso, stando a quanto affermano Omero nel suo XII libro e Apollonio nelle sue Argonautiche, soprattutto nel IV, la valle delle pietre di Natile e di Pietra Kappa, siano quel luogo dove le antiche popolazioni neolitiche della Calabria e di quella grande civiltà (che molta importanza ha avuto con la storia locrese legata a Zaleuco e al Timeo platonico), che ha espresso millenni prima della colonizzazione greca storica, proprio quei concetti iniziatitici e speculativi immaginando un viaggio nel mondo degli dei come lo immaginavano i pitagorici e Platone, sia figurato in quel contesto naturalistico, che misterico iniziatico. Di questi viaggi ce ne parla abbondantemente Platone, sia nella Repubblica con il viaggio, appunto di Er nel mondo dei morti, oppure del Gorgia o altro ancora. Parte di quel pensiero speculativo e pitagorico che venne dopo la scomparsa della civiltà che aveva come fondamento del suo essere, proprio il culto del mondo dei morti, e che rimase nella tradizione greca di matrice anaria (in parte) e/o non olimpica, come quella platonica e orfica pitagorica, credo abbia avuto origine in questa terra(dopo l’arrivo di popolazioni orientali), proprio in Calabria; e le vicende degli Argonauti che superano le Rocce erranti, ovvero la prova divina, tracce che troviamo nei megaliti di Nardodipace, ma che non è possibile far venire fuori perché gli geologi non hanno capito nulla, e perchè purtroppo esondano dappertutto, senza tenere in considerazione le valutazioni dei più grandi archeologi viventi in questo campo, ne siano una prova tangibile. Ahimè! Prima di chiudere vorrei dare un ulteriore tassello sull’area di pietra Kappa e di Natile, dando quella che è la radice etimologica proprio di Natile, il paesino al centro di quella valle. Esso è un termine greco e avrebbe due possibili spiegazioni, ma ne dirò una soltanto. Natile deriverebbe dal greco nauths, che vuol dire navigante, marinaio; potenza navale. Ma vi è un altro termine che potrebbe essere utile alla comprensione, ed è: nauthilos, che traduce letteralmente navigante, argonauta, come lo fu Giasone e i suoi marinai, nel senso misterico e orfico del termine. Perché un paese di montagna nel cuore dell’Aspromonte ha per nome argonauta, lo stesso nome che Apollonio diede alla sua narrazione circa 2.200 anni fa? Una breve riflessione, prima di chiudere, la vorrei fare su una delle leggende che avvolgono nel mistero Pietra Kappa e la Rocca di San Pietro, per il resto rimando al libro.

La tradizione, secondo i locali, narra che Gesù con i suoi discepoli arrivarono nella valle delle Grandi Pietre in cui si trova Pietra Kappa, e vennero per fare penitenza; laltro che mise piedi in questi luoghi, fu invece il discendente di Ermes o Apollo, Giasone, comandante della nave Argo, secondo Omero e Apollonio Rodio. Gesù, stando alla leggenda locale, sarebbe arrivato in quella valle dove le pietre grandi sembrano isole erranti, ma la leggenda non ci narra come, ci dice soltanto che lì fece penitenza con i suoi seguaci. Le Argonautiche di Apollonio e altre versioni, invece ci parlano di un viaggio mistico di Giasone tra quelle pietre, per evitare di passare con la nave davanti alla grotta della serpentiforme Scilla. Fu per volere di Era, ci racconta ancora Apollonio, che la moglie di Zeus, con l’aiuto della regina Teti e delle Nereidi sue sorelle, fece passare Giasone non nello Stretto di Messina, o all’esterno della Sicilia, ma nello stretto canale tra le isole fluttuanti. Omero, per bocca di Circe, ritiene più pericoloso far passare Odisseo tra le Sempligadi, altro nome delle Isole naviganti, dicendoci però che la nave Argo fu la sola a passare tra quelle rocce. Omero quindi, la più antica e prestigiosa testimonianza di questa leggendaria tradizione, ci racconta che la nave Argo, con il timoniere Giasone e i suoi marinai passarono tra le rocce isole, non distanti da Scilla, poste tra il Tirreno e lo Ionio, la sola nave ad aver superato quelle rocce naviganti, difatti afferma: “Solo riuscì a passarvi una nave marina, quell’Argo che tutti cantano”. Qual è il luogo, il topos, di cui parlano gli Autori? Quel luogo sarebbe proprio la valle delle Grandi Pietre. Lì Giasone arrivò nella leggenda, come arrivò anche Gesù nel racconto della tradizione indigena, ma che per un processo di sincretizzazione si è sovrapposta alla prima, in quanto il racconto su Giasone con la cristianizzazione della Calabria, venne “sovrascritto” dalla figura di Gesù. Entrambi nelle narrazioni sarebbero arrivati in quella valle misteriosa per effettuare un percorso voluto dal Cielo, dagli dei. A questo punto mi chiedo: quali furono però le condizioni potenziali affinchè si creasse quel viaggio attraverso la Calabria appeninica meridionale e il mare mistico, o luogo del paradiso terrestre? Un luogo sacro incarnato dal concetto di isole, come la Tule greca, dove e sulla quale gli dei celesti hanno potuto prendere il sopravvento sulle forze distruttive del mondo sotterraneo, del male, che diversamente li avrebbe uccisi schiacciando la nave sulla quale viaggivano. Dei che con il loro intervento divino elevano la stessa nave al di sopra delle acque e delle rocce, compresa la regina del mondo Era, e quella del mare Teti, affinche Giasone possa continuare il suo viaggio come era scritto nel libro delle Moire. Aspetti di una tradizione plurimillenaria che vedeva in quei luoghi fantastici la metafora di un qualcosa che veniva visto (da quelle popolazioni) come il paradiso terrestre e la casa degli stessi dei; dove gli uomini benvoluti dagli dei potevano entrare, perché era il luogo in cui vi era la porta del cielo. Già il concetto di isola per gli antichi e per i greci aveva valenza di paradiso e luogo dove abitavano gli Immortali, come ad esempio l’isola di Leuka, l’isola dove dimorava Achille, i due Aiaci, Patroclo, e altri, compresa Elena o Medea, e dove arrivò Leonimo, il condottiero crotoniate ferito a morte nella battaglia della Sagra, ma anche l’Olimpo; figuriamoci se poi si narra della presenza di Cristo con i suoi discepoli e di Giasone alla conquista del vello d’oro. Il primo, figlio di Dio nel cristianesimo e a sua volta anch’Egli Dio, e l’altro discendente del dio Ermes o del divino Apollo. Figli di un Dio, e/o di dei che arrivano in un posto, in un mare dove non c’è mare, e in quel mare senza acqua, in cui le isole navigavano, e dove per navigare in parziale sicurezza, una nave viene sollevata al di sopra dell’acqua non-acqua, necessariamente dev’essere una metafora o un luogo considerato sacro agli dei, e quindi un paradiso, perché è la porta che si apre verso il cielo e l’aldilà. Forse, perché quel luogo venne cosiderato il topos della prerottura tra gli dei e l’uomo, della caduta di Adamo ed Eva, il luogo in cui gli dei camminano o si muovono accanto agli uomini speciali, come quelli della nave Argo, ma sempre e comunque mortali. Gesù, secondo la leggenda cristiana, arrivò a Pietra Kappa con gli apostoli per fare penitenza, ma pure Giasone arrivò alle Sempligadi, o Rocche erranti per fare penitenza, perché passare tra quelle rocce era come andare agli inferi, una sorta di morte, dalla quale furono salvati perché devoti agli dei: Atena ed Era soprattutto. Gesù, arrivato in quel luogo raccolse i suoi discepoli e disse: Venite, ascoltatemi, ora prendete una pietra da terra e portatela con voi fino al giardino, il luogo della preghiera. I discepoli obbedirono e fecero quanto aveva chiesto loro il Maestro; ognuno di loro prese una pietra e seguì Gesù. Quando arrivarono in un punto, Gesù disse loro: Ora ascoltatemi, poggiate la pietra che avete preso e seguitemi nella preghiera a Dio. Ma Pietro, volendo fare il furbo, aveva raccolto soltanto un piccolo sasso; tutti gli altri, invece si erano portati una buona pietra, quella che le forze permettevano loro di fare, senza furbizia. Quando fu pronto, Gesù si mise a pregare e i discepoli lo seguirono, e dopo un po’, quelle pietre divennero pane, il quale venne benetto dal Signore e permesso loro di mangiarlo. Il racconto è chiaramente legato al rapporto di filia tra Dio e l’uomo, di benevolenza degli dei e di ricompensa della vita eterna degli stessi dei o di Gesù, perché il pane, simbolicamente è il segno della vita. Chi segue Dio o gli dei per i greci, avrà la ricompesa della vita eterna nel Paradiso, come ci racconta Platone nel X libro della Repubblica, narrandoci del viaggio di Er nell’aldilà. Solo Pietro commise un piccolo peccato di furbizia, ma in questo caso, la digressione di Pietro nei confronti di Gesù è funzionale al racconto, per continuare il mithos secondo gli schemi dell’epos del viaggio di Giasone attraverso le Rocce erranti, secondo lo schema e il modello antico. La leggenda cristiana è una sovrascrittura sincretistica sul precedente pensiero religioso, secondo, però quel modello. Si racconta nella tradizione non pagana, come appena detto, che Pietro prese una piccola pietra e la portò con sé, ma quando quelle pietre divennero pane dopo le preghiere di Gesù, vicino a Pietra Kappa, egli si rammaricò fortemente, tanto che prese quel piccolo sasso, divenutato oramai pane, e lo lanciò via. Nella comparazione con l’altro racconto, seguendo gli schemi, ci accorgiamo che il concetto del langio dell’oggetto ci porta al momento in cui gli argonauti si avvicinano con la nave agli scogli, ed Eufemo(il figlio di Poseidone, colui che dopo la morte di Tifi divenne il vice timoniere di Giasone, come Pietro era il secondo dopo Gesù) tenendo in mente quanto gli aveva detto Fineo il mago, afferrò una timida colomba e salpò sulla nave, portandosela dietro; quando arrivarono in prossimità dello stretto e videro aprirsi le rocce, Eufemo la lanciò in aria affinchè prendesse forza, ma dopo un attimo di smarrimento leggero con un abbassamento improvviso del volo, riprese la sua forza e sbattendo ancora più velocemente le ali, volò tra gli scogli prima, e dopo sempre più lontano dal pericolo. Il piccolo sasso portato da Pietro al luogo della preghiera sotto la grande pietra, poi lanciato in aria dopo il miracolo in pane operato da Gesù, segue lo schema del lancio della colomba come simbolo della salvezza della Nave e del suo equipaggio, come il pane è simbolo cristiano del corpo di Cristo che dona la vita eterna. Entrambi aspetti simbolici della presenza di Dio e degli dei che prospettano la salvezza dell’anima dopo la morte, l’uno, il secondo, come pensiero teologico orfico il quale prospetta con Zagreus, il dio pagano che muore per dare la prospettiva della seconda vita all’uomo, il Cristo prima di Cristo; l’altro, Gesù che diviene Cristo e liberatore dell’uomo dalla schiavitù della morte perenne, con la prospettiva della salvezza nel suo regno. Tutto però attraverso il viaggio della conoscenza nelle leggi di Dio, oltre quelle della natura e del dolore. La valle delle Grandi Pietre di cui parlano Apollonio ed Omero, quella vicino alle grotte di Scilla tra l’Appennino aspromontano dell’ovest e dell’est è quindi la valle del del paradiso preceduto dall’inferno tirrenico delle grotte di Scilla, delle Sirene e delle tante peripezie passate dai naviganti di Argo, e superate tutte con l’avanzamento nello stretto delle Semplegadi. Questa è la valle delli Grandi Pietre con Pietra Kappa, sulla quale mi dilungherò altrove, dimostrando che la sua radice etimologica ha a che fare con questo racconto mitologico antico, come lo hanno a che fare la Testa del Drago e le Caldaie del Latte di Rughudi, o le Rocche di Pastrarà(di cui ci parla anche Aristotele, analizzando quel concetto mitologico presente in quel contesto), perché espressioni di una grande civiltà neolitica e tardo matriarcale. Infine, la narrazione locale che vede protagonisti Gesù e san Pietro, dice che lo stesso san Pietro, quando divenne custode del Paradiso, chiuse nella grande pietra l’uomo che prese a schiaffi Gesù. Mi chiedo chi sia quell’uomo e quale valenza si nasconda dietro la metafora della chiusura nel cuore della grande pietra, dello spirito di quell’uomo. E’ forse l’anima e lo spirito di Giasone e dei suoi dei come forza propulsiva, una sorta di daimon, di genio, secondo queste popolazioni, degli antichi dei e degli antenati? La conservazione della lingua e della cultura grecanica tra quella gente, come motore portante della propria identità, mi direbbe e farebbe dire di si, secondo un principio dell’antropologia concettuale. Molto interessante dal mio punto di vista sono le due raffigurazioni sul pianoro della cosiddetta grotta di san Pietro, quella che tutti indicano come grotta eramitica, ma che è invece una grotta preistorica raffigurante un pesce spiaggiato(ricordiamoci che questo era il regno del mare mistico e misterico il cui re era Poseidone per i Greci, e prima di lui, per altri, Nereo, il padre di Teti e delle Nereidi, le regine degli abissi), segnato con una scanalatura sotto uno degli occhi come simbolo di pianto e dolore. Quel luogo, originariamente non era un’eremo basiliano, ma un luogo dove le antiche popolazioni neolitiche celebravano riti sacrificali. Basterebbe soltanto guardare il simbolismo del cranio del pesce e della intera figura dell’altro pesce inciso sulla parete della collina, con la porta della piccola grotta, come ventre sventrato.